鬼殺隊には、柱と呼ばれる剣士が9名います。日本には、「9」はいい意味と悪い意味があります。

(この記事は、2巻、6巻、7巻、17巻、19巻、22巻、23巻、ファンブック第1弾のネタバレを含みます)

鬼殺隊には、「柱」と呼ばれる9名の剣士がいます。

ちなみに「九」は、発音が「苦(く)」を連想させることから、日本では「四(死)」と同じく避けられることが多い数字ですが、「馬九行久」あるいは「馬九行駆」と書いて、「(万事)うまくいく」という判じ物になると縁起のいい数に変わる、ちょっと不思議な数字でもあります。

中国では「9」は「3」の3倍で、天界、地界、冥界の三つの世界を支配する完全な力を意味するとして、歴代の皇帝も好んで「9」を用いたそう。極数で、これ以上の数はないところから幸運を表す数字とされています。

第6巻 47話に出てくるお館様の説明によると、「鬼殺隊の柱たちは当然抜きん出た才能がある。血を吐くような鍛錬で自らを叩き上げて死線をくぐり、十二鬼月をも倒している」だからこそ、柱は尊敬され優遇されるそうですよ。

でも、柱って、なぜ柱なんでしょう? そして、なぜ9名なんでしょう?

古典に出てくる「柱」

日本や中国の古典では、「柱」は頼りになる人を意味しました。

人に対して「柱」と呼ぶのは、ちょっと珍しいですよね。

神様を数えるときに「一柱」、「二柱」と数えることもありますが、「角川新版 古語辞典」によると、神様のことを一柱、二柱と数えるのは名詞の一種である「数詞」になるようです。

物の数量や物事の順序を表す品詞で、名詞は名詞なんだけど、意味がかなり狭まってしまうんですね。

この辞典では、名詞としての「柱」は「出現頻度が高い、意味用法の分化が著しい基本語・重要語」として扱われていて、意味は2つありました。

・頼りとする人をたとえていう語

謡の「藤戸」には、「杖柱(つえ、はしら)とも頼みつる」という表現が出てきます。

古代中国でも似たような使い方をしていたようで、「角川 漢和中辞典」には、「柱石」(ちゅうせき)という言葉が紹介されていました。「柱やいしずえのように頼みになるもの」「国家を維持するのに最もたいせつなもの。また、その人」という意味で、「漢書 霍光伝」には「将軍為(二)国柱石(一)」という表現があるようです。

文字の意味からすると、戦力の中核をなす剣士を「柱」と表現するのは自然なことだといえそうですね。

第21巻 186話では、縁壱が鬼狩りに呼吸を教える際に、「柱と呼ばれていた剣士たちは優秀で」と出てくるので、呼吸と剣技が融合する前に、すでに柱が存在する設定になっているようです。

このとき出てくる呼吸は、第7巻 54話で煉獄さんが言っていたように、「炎、風、水、雷、岩」の5種類。

この他、枝分かれしてできたものとして、胡蝶しのぶの「蟲の呼吸」、宇随天元の「音の呼吸」、甘露寺蜜璃の「恋の呼吸」、時透無一郎の「霞の呼吸」、伊黒小芭内の「蛇の呼吸」、胡蝶カナエの「花の呼吸」(ファンブック第1弾54~78頁)が出てくるので、呼吸が全部でいくつあるのかは不明ですが、けっこう数がありそうです。

では、条件が合えば呼吸の数だけ柱が生まれるのかというとそうではなく、ファンブックによると柱の上限は9名と決まっているとのこと(ファンブック第1弾 87頁)

「鬼滅の刃」物語スタート時には、上限いっぱいの9名の柱がいます。

「9」が表す意味

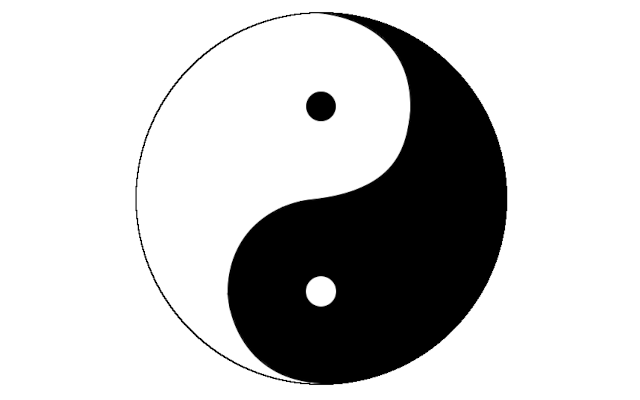

陰陽道では「9」はデリケートな数字です。「9」は「陽」が極まった状態を意味すると同時に、「陰」の兆しも生まれるとされます。

ファンブックでは、この「9」に関して、「柱の字が九画だから」(ファンブック第1弾 87頁)という説明があるのですが…

いやいや、「9」という数字はちょっとクセモノですよ。

「すべてのものは陰と陽の2元から成り立つ」と考える陰陽五行説で数字を見ると、奇数は「陽」、偶数は「陰」に分けられます。

「9」は「陽」に分類される数字でも最大となる数字で、「陽」が極まった状態を表します。

「陽」が最大になるのは、一見、いいことのように見えますが、一方の勢力が極まると、もう一方の勢力の兆しが生まれ、「陰陽転化」(いんようてんか)といって、陰陽の質的な変化が起こるとされているのです。

例えば9月9日の重陽の節句(ちょうようのせっく)は、月と日の両方に「9」があるので、「陽」が重なって極まった状態と考えられているのですが、「陰」の兆しも同時に生まれるので、悪いことが起こらないよう邪気を払う意味がありました。

表にするとこんな感じ。並べてみると、1月以外は「陽」の月の「陽」の日が重なる日に節句が割り当てられていることがわかります。

| 陽 | 陰 | 節句 | 植物 | イベントと食 |

| 1 | ─ | 1月7日 人日(じんじつ) | 七草 | 春の野遊び・若菜摘み、七草粥 |

| ─ | 2 | ─ | ─ | ─ |

| 3 | ─ | 3月3日 上巳(じょうし) | 桃、よもぎ | 雛祭り、桃花酒(江戸時代以降は白酒) |

| ─ | 4 | ─ | ─ | ─ |

| 5 | ─ | 5月5日 端午(たんご) | 菖蒲 | 端午の節句、ちまき(江戸時代以降は柏餅) |

| ─ | 6 | ─ | ─ | ─ |

| 7 | ─ | 7月7日 七夕(しちせき) | 竹、瓜 | 七夕祭り、索餅(さくべい)(江戸時代以降はそうめん) |

| ─ | 8 | ─ | ─ | ─ |

| 9 | ─ | 9月9日 重陽(ちょうよう) | 菊 | 菊の節句・栗節句、菊花の鑑賞・菊酒 |

| ─ | 10 | ─ | ─ | ─ |

| 11 | ─ | 11月に節句はありませんが冬至があります。すべて陰の気で覆われる10月を過ぎて、11月の冬至を境に陽の気が復活するとされています。 | ゆず | ゆず湯、かぼちゃ(南京)など「ん」のつくもの |

| ─ | 12 | ─ | ─ | ─ |

図で表すと、こんな感じ。大きく膨らんだ部分に、反対の勢力を含んだ形が表されていますね。

この図は「太極図」(たいきょくず)といって、古くは周の易学の本に掲載されているものですが、図そのものは秦によって統一される以前から存在していて、中国の古い哲学に由来するみたいですよ。日本では東洋医学でも使われています。

9名から始まった柱は、無惨とその配下の上弦の鬼との戦いで数を減らしていって、最終決戦を終えた時点で残ったのは2名。

これは「陰」に分類される数字で、最小の数字になります。

つまり、柱の数だけ見ていくと、陰陽転化を起こしながら、この死闘を戦い抜いていくように見えるんですよね…。

ワニ先生ー、どうして柱は最初9名だったんですか? そして、どうして生き残った柱は2名だったんですかー?(汗)

【追記】 考えてみました。

「宝満宮竈門神社」に関わりの深い修験道の山伏装束は格子模様で有名ですが、その考え方の重要な要素となる「両界曼荼羅」には、9人の柱と12鬼月のヒントが隠れているみたいですよ。

生き残った柱は、陰陽五行を当てはめて考えると理由が現れてきそうです。よかったら、こちらの記事も覗いてみてくださいね。

「陰」から「陽」へ転じて結末へ

“陽”に含まれる禰豆子と、”陰”に含まれる炭治郎は象徴的でした。

ともあれ、「陽」の極まる中で鬼の禰豆子は人のために戦い、陰陽転化で「陽」の数を減らしながら、無惨様は多くの隊士を捕食しながら、「陰」が極まって次の陰陽転化を迎えます。

人と鬼の狭間にいる炭治郎が多くの人の手に支えられながら、藤の花に包まれて青空へつながっていく流れは見事でした(第23巻 203話)

鬼がいなくなった後の世界を描く残りの2話は、過去から現在へ。「陽」に転化した後の世界が時を重ねていく様子を感じさせます。

過去と現在をつなぐように描かれているのは、神仏や死者などに備える「手向け花」とも呼ばれる桜です。

桜といえば、田の神様を迎えるため、「春山入り」と称して野山へ出かける風習が東北から九州の各地にあって、このときの桜の咲き具合で稲の出来を占っていたと考えられています。山の神様と縁のある花なんですね。

鬼滅の刃に出てくる「痣」と「月」の関係を調べたときに出てきた、月信仰と山の神の関係をここでも感じさせます。

万葉集にも「春の盛りに咲く花」として四十六首の歌が収められている桜ですが、夜のうちに春雨とともに散ってしまうかもしれない儚さもあり、「世の中はどうなるかわからない」という無常を表して「徒名草」(あだなぐさ)と呼ばれることもあります。

短い花の季節を幾度も重ねて長い年月を繋いでいくところは、鬼滅の刃の世界を締めくくるのに相応しい花といえそうです。

ちなみに、桜には「夢見草」(ゆめみぐさ)、「曙草」(あけぼのぐさ)という異名もあって、この点は炭治郎の子孫の炭彦にもぴったりです(笑)(第23巻 204話)

それにしても「柱」の文字、よくぞ九画でしたね。

「9」という数字は陰陽五行説から読み取れそうですが、密教の両界曼荼羅から見ても対応しそうな数字が見えてきますよ。

そして生き残った2名の柱が水柱と風柱だったのも、陰陽五行から見ると意味がありそうです。

こちらの記事も、よかったら覗いてみてくださいね。