鬼滅の刃では、藤の花と彼岸花が重要な鍵になります。この2つには、季節、色、太陽と月の対比がありました。

(この記事は、4巻、11巻のネタバレを含みます)

球根をもとに増えていく彼岸花は、「無惨のみが鬼を生み出せる」という鬼滅の鬼のイメージによく似た特徴があることがわかりました。

さらに彼岸花は、鬼滅に出てくる「赫灼の子」や「痣者」のように、月の影響がある可能性もありそうです。

詳しくは、こちらの記事にまとめているので参考にしてみてくださいね。

では彼岸花に対する花ってあるんでしょうか? やっぱり、藤の花かな? だとしたら、どんなふうに対応するんでしょう?

季節の関係から、2つの花について調べてみました。

「秋分」に対比する「春分」で考えてみる

彼岸花が咲く時期とされるお彼岸は、秋分の前後にやってきます。「秋分」の反対にある季節は「春分」ですよね。

例年、大体3月20日前後になるのですが、この時期に咲く主な花を調べてみると、こんな感じになります。

梅 2~4月

椿 2~4月

水仙(ラッパズイセン) 3月~4月

木瓜(ボケ) 3月中旬~5月上旬

桃 3月~4月

菜の花 2~3月

この中で「鬼滅の刃」を感じさせる花は… それほどありませんね(汗)

あえていえば、煉獄さんの名前に入っている「杏」でしょうか。後は「梅」(11巻 第96話)、「桃」(4巻 第34話)くらいです。

季節の暦、「雑節」で考えてみる

ただ、「春分」や「秋分」は「二十四節気」ですが、「彼岸」は「雑節」になります。

つい同じような感覚で見てしまいますが、二十四節気は中国生まれの暦なんですよね。そのまま日本で運用するには、最大で半月ほど季節にズレが発生してしまうため、日本に合う独自の暦も併用されるようになり、天下統一がなされた江戸時代ごろから整備されます。

雑節は明治20年暦からまとめられたもので、現在でも使われている季節の暦です。

こうした暦の事情から考えると、彼岸花に対する花も、お彼岸が入っている雑節で見ていったほうがよさそうです。

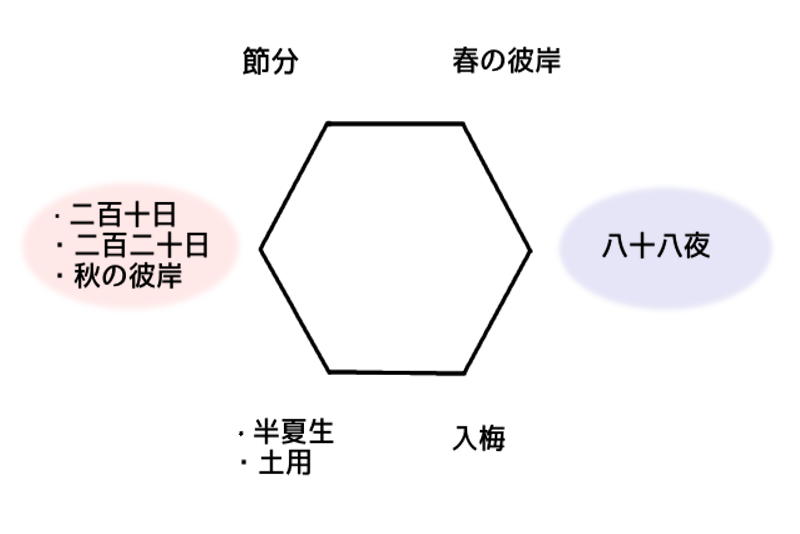

雑節の内容は地域によって変わることがあるのですが、国立天文台の「暦要項」では以下の9種類がありますよ。

旧暦2月(新暦3月) … 彼岸

旧暦4月(新暦5月) … 八十八夜

旧暦5月(新暦6月) … 入梅

旧暦6月(新暦7月) … 半夏生、土用

旧暦8月(新暦9月) … 二百十日、二百二十日、彼岸

春の彼岸の次に巡ってくるのは、立春から数えて88日目になる「八十八夜」です。大体、新暦で5月頭にあたります。

八十八夜は昔から農作業の目安とされていて、江戸時代には暦に記されるようになっていた大切な節目。「八十八夜の別れ霜」というように、昼夜の寒暖差はあるものの、この季節から霜が降りにくくなるので、稲の種まきや茶摘みが始まります。

試しに雑節を六角に並べると、ちょうど向かい合って「秋のお彼岸」と「八十八夜」が並んでました。別記事でまとめてみましたが、「6」と縁の深い「鬼滅の刃」にぴったりの、実にいい感じの関係です(笑)

というわけで、この時期の季節の花をざっくり調べてみると、こんな感じになりました。

著莪(シャガ) 4~5月

シャクナゲ 4月下旬~5月中旬

ツツジ 4月中旬~5月中旬

藤 4~5月

木瓜(ボケ) 3月中旬~5月上旬

山吹 4~5月

やはり、「鬼滅の刃」では鬼が嫌うと設定されている藤の花が出てきましたよ。

でも、他にも花がいくつもあるんですけど、この中から藤の花が選ばれる理由は何だったのでしょう?

藤はお天道様(太陽)を迎える花の一つ

上記のうち、シャクナゲ、ツツジ、山吹、卯の花、藤は、「花折節供」(はなおりせっく)に使われる花です。

「卯月八日」(うづきようか)と呼ばれる旧暦4月8日に行われる農作のお祭りで、この日は山の神が田へ降りてくるのを迎える祭日なので、農事をしてはならないとされています。

家々では季節の花を竿の先につけて庭先に立て、春のお天道様を迎えて祝う風習があり、山から降りてくる山の神の依り代としていました。

この花は「天道花」(てんとうばな、てんとばな)とか高花(たかはな)などと呼ばれていて、近畿、中国、四国地方などの地域に残っているようです。ちなみに京都の天道神社では、5月17日に神事として行われています。

参考 月遅れ卯月八日の天道花(てんとばな) | 日本玩具博物館

こうした花の中でも特に藤の花は平安貴族にも愛されてきた花で、万葉集には藤を詠んだ歌が26首もあります。

現在は藤棚に仕立てるのが一般的ですが、当時は松に藤を絡ませることが多かったようです。こうすると花が外向きに咲くので、日の光に美しく映えるのが特徴です。

興味深いのは、「鬼滅の刃」の様々な場面に織り込まれている「枕草子」にも、松とともに「貴(あて)なるもの」(上品なもの)、「めでたきもの」として、藤の花が挙げられているところ。

「鬼滅の刃」のキャラクターには、藤の花にまつわる伝説が重ねられる人物が多いので、その鍵にもなっていそうです。

愛宕神社を指している可能性もあり

キャラクターでいえば、火之迦具土(ヒノカグツチ)を祀る「愛宕神社」を指している可能性もあります。

鎮護国家の道場として、愛宕神社に白雲寺を建立した和気清麻呂には、伊之助のイメージがあります。和気氏は、その祖先が藤の花の咲き乱れる原野を垂仁天皇(第11代)から賜ったという話があり、藤の花に関わる人物。ということは、愛宕神社も藤の花と関わりがあるといえる場所ですが、愛宕神社にはもう一つ別の、藤の花に関わる伝説があるのです。

藤の花といえば、一定の年齢層以上の人がまず思い浮かべるのは、「藤娘」ではないでしょうか。大津絵の美人画の一つです。

山科から東海道大津宿にかけて土産物として売られていた絵のこと。

その始まりは寛永ごろ(1620年代~1670年代)からで、最初の頃は阿弥陀三尊や地蔵菩薩、不動明王といった仏画が描かれていましたが、美人役者絵といった世俗画が登場。藤娘、花売り娘、塗笠美人といった美人画は特に人気が高く、画家や文人にも影響を与えています。

「各務支考編 笈日記」(元禄8年、1695年)には「藤かざす人や大津の絵姿」とよまれ、大津絵の代表格として、すでに藤娘が有名になっていることが窺えます。

宝永5年(1708年)に上演された近松門左衛門の人形浄瑠璃「傾城反魂香」(けいせいはんごんこう)にも「藤娘」が登場します。

該当部分は上の巻の後半で、現在でも歌舞伎や狂言で「土佐将監(とさのしょうげん)閑居(かんきょ)の場」として度々上演される人気の演目になるようです。

話の中心として登場するのは、絵師の浮世又平と女房の二人。又平は絵の腕前は確かなのに、吃音のためか自信がなく、実績もないため、師匠になかなか認めてもらえません。この又平が、暮らしの糧として描いていたのが大津絵です。

弟弟子にも追い抜かれ、障害のため自分の気持ちも伝えきれずに絶望してしまった又平は、この後は立派に死ぬしかないと思い詰め、せめて死後に名が残るようにと一念を込めて描いた自画像が、石の手水鉢の裏にまで届くという奇跡を起こして、ようやく師匠に絵師として認めてもらえます。

これだけでもけっこうミラクルですが、人形浄瑠璃ではさらに師匠に命じられて、師匠の主人筋にあたる六角家の姫君を守ることになり、追っ手が迫って危機に陥ると、又平が暮らしのために描いていた大津絵から「藤娘」や「鬼の念仏」が抜け出してきて追っ手をやっつけてしまうのです。

土産物の大津絵に護符の役割が加わって、「藤娘は愛嬌が加わり良縁を得られる効用がある」と喜ばれたのは文化・文政期(1804~1829年)と考えられているのですが、近松の時代にはすでに「大津絵が人を守ってくれる」という認識があったのかもしれませんね。

そして、「大津絵から絵の精が抜け出す」という部分が、その後の歌舞伎や文学に大きな影響を与え、「傾城反魂香」の物語から独立して単体の舞踊として上演が繰り返されるようになるのですが、その一つが歌舞伎「藤娘」というわけです。

こうした文芸の流れを作った大津絵「藤娘」のルーツと考えられているのが、万治元年(1658年)9月27日に大原神社へ奉納された絵馬「踊り子図」です。

絵馬には上の絵のような感じの着飾った二人の美女が、樒(しきみ)を肩にかたげて、「愛宕参りに袖を引かれた それも愛宕の御利生(ごりしょう)かな 御目出度(おめでた)や」という流行歌謡につれて踊っている姿が描かれているのだそう。

信多純一氏によると、絵の構図は「愛宕参り」という神事に関わるものであり、藤娘ではより華やかにするために、樒から藤をかたげた娘図に変わっていったと考えられるそうです。

参考 志水文庫の大津絵と大原神社の絵馬「踊り子図」図録 | 神戸女子大学 古典芸能研究センター

というわけで、春の太陽を迎える花の中でも、藤の花は山の神様との関わりも深く、火の神を祀る愛宕神社につながる歴史もあるので、「青い彼岸花」と対になる花としてふさわしいと言えそうです。

植物として持っている毒は微量ですが、「大江山の鬼退治」で使われた毒酒のように、人に害がなくても、鬼に対してのみ害になるものに変わるなら、十分武器になるわけですね。

彼岸花の「赤」と「青」を混ぜると藤の花の「紫」になるという色の関係も素敵です。

季節でも対になっているし、太陽と月でも対になっていて、調和したこの関係は感覚的なものなのか、それとも緻密な計算によるものなのか…。

どちらにしても、ワニ先生のバランス感覚ってすごいですね。

よかったら、こちらの記事も覗いてみてくださいね。