鬼滅の刃では6は重要な数字です。

Giyu’s haori has the meaning of “6”. The Demon Slayer mark that appeared on the Hashira also seemed to mean “6”.

義勇の羽織には「6」の意味があります。柱たちに現れた痣も「6」を意味しているようです。

(この記事は、1巻、5巻、7巻、10巻、12巻、14巻、15巻、17巻、19巻、20巻、22巻、23巻、ファンブック第一弾のネタバレを含みます)

ミミズクを神使とする射楯兵主神社には、20年に一度行われる臨時祭「三ツ山大祭」があって、神様を迎える3つの造り山には「鬼滅の刃」の物語に通じるイメージがありました。

でも、どうして射楯兵主神社が鬼滅の刃とつながるんでしょう?

それは神社の元々のお祭り「一ツ山大祭」が、「60年に一度」のタイミングで斎行されているからかもしれませんよ。

(この記事は、「「六」を使った鬼退治」以外は、アニメ視聴メインの方が読んでも大丈夫だと思います。該当部分はクリックしないと読めないようにしています)

鬼滅の刃で繰り返し描かれる数字

お祭りが実施される「60」という数字に注目すると、鬼滅の刃には数字のメッセージがあることに気が付きます。こんな感じ。

・義勇さんが引き継いだ刀の鍔(六角)と羽織の柄(六角)(ファンブック第一弾 49頁)

・痣の特徴

・黒死牟の特徴(20巻 第173話)

・零式の特徴(12巻 第103話)

このように鬼滅の刃では、「6」という数字が繰り返し描かれています。

考えてみれば、第1話の題名がいくら「残酷」だからといって、炭治郎の兄弟は別に5人もいなくていいわけです。書き分けるのも大変ですよね。

でも、炭治郎と禰豆子を支える家族は「6」でなければいけないのであれば、話は変わってきます。節目、節目で炭治郎と禰豆子を助ける家族の数は、ちょうど6人です。

2. お母さん・葵枝

3. 竹雄

4. 花子

5. 茂

6. 六太

このこだわりは、義勇さんの羽織にも見ることができます。

義勇さんが一番小さく描かれているのは、15巻 第130話の橋の上のシーンだと思うのですが、こんな小さなスペースに描かれているにもかかわらず、羽織には連続する模様がきっちり描かれているのです。

義勇さんの模様は何を表す?

義勇さんの羽織の模様の部分は、錆兎の形見の着物です。そして錆兎の着物は、鬼に殺されたお父さんの形見でもあります。

ファンブックでは、「刀の鍔も羽織の柄と同じ亀甲形」(ファンブック第一弾 49頁)と説明されていました。刀の鍔も錆兎と同じ亀甲形になるようです。(15巻 第131話)

でも羽織のこの模様、普通の亀甲形じゃありませんよね。どうなっているのでしょう?

亀甲形ってどんな模様?

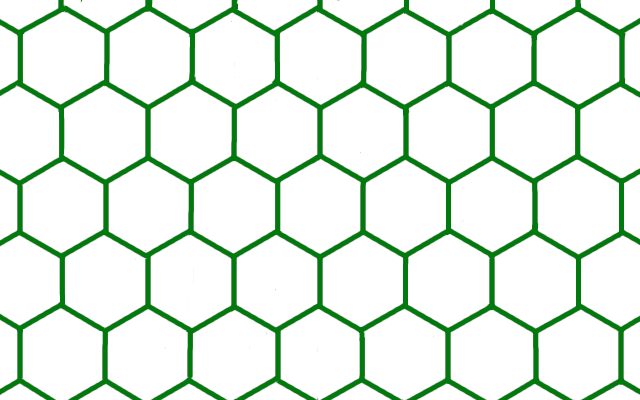

というわけで、どういうものが亀甲形になるのか調べてみました。基本的なものはこれですね。

この模様の由来は亀の甲羅で、厄を払い身を護る意味を持っています。

ベーシックな亀甲模様。六角形が整然と並んでいます。日本には飛鳥・奈良時代に伝来しました。

飛鳥・奈良時代に古代中国から伝来したと伝わる模様で、当時は高貴な身分の人のみが使える模様でした。鎌倉時代になると、厄除けとして、衣類や武具に好んで用いられるようになります。

武士に人気のあった「毘沙門亀甲」

武士の間では、戦勝、必勝の神である毘沙門天に由来する「毘沙門亀甲」が好まれていたようです。

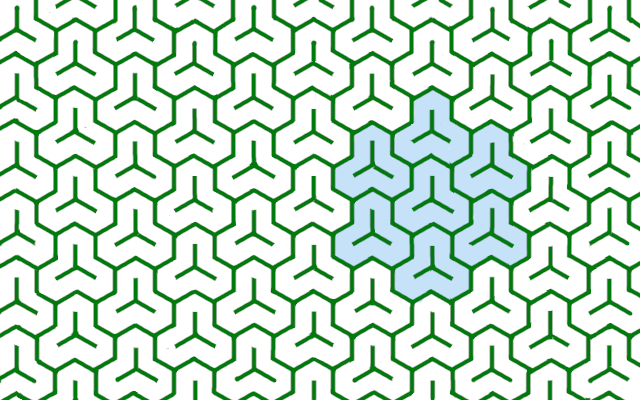

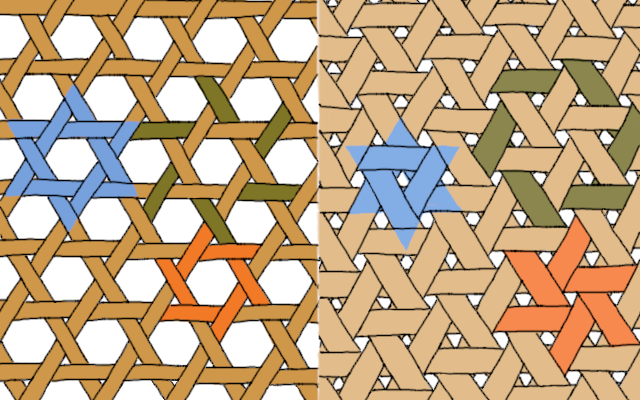

パッと見、まるで違う模様に見えますが、これも亀甲模様です。水色の色で塗った部分が亀甲模様になっているのがわかります?

毘沙門鼈甲は3つの六角形で構成されています。これらは規則的に並んでいます。 7つのパーツで大きな六角形になります。7パーツで大きな六角形をつくっているのも特徴です。

毘沙門天の甲冑の柄に由来する亀甲紋。

亀甲柄を3つ組み合わせた「人」の字で構成されている複雑な模様ですが、少し引いて見ると、さらに大きな六角形の亀甲模様が隠れているのが特徴です。

建築などでよく使われる「亀甲網代」

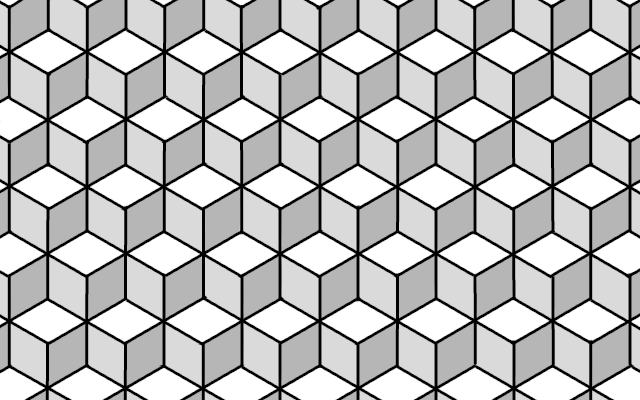

でも、義勇さんの場合はもう少し立体的ですよね。「亀甲網代」(きっこうあじろ)でしょうか。

亀甲網代を絵にすると、六角形の小さなパーツが3つ寄り集まっているように見えますが、通常はリボン状の細長い材料を編み込んでつくる、「編み組」で表現される模様です。

亀甲網代はリボン状のパーツを編んでつくられます。義勇さんの羽織にかなり似ている模様です。

「亀甲文様」を網代で表したもので、模様の名前は縄文時代からある「網代」(あじろ)という漁法に由来します。

素材としては、杉柾(すぎまさ)、さわら、ねずこ、竹皮、杉皮、桧皮といった「へぎ材」など。天井、壁面、建具といった建物の内装や、車、輿(こし)、団扇、笠などさまざまな場所で使われます。

ちなみに、ねずこ材は木曽五木の一つで、虫に強い素材です。こちらの記事でも触れているので、よかったら覗いてみてくださいね⇒「禰豆子が生き残れたのはなぜ? 月の形から、「鬼滅の刃」1話の状況を考えてみた」

義勇さんの羽織の模様は複合的

義勇さんの場合、この模様にもう少し捻りが入っているようです。

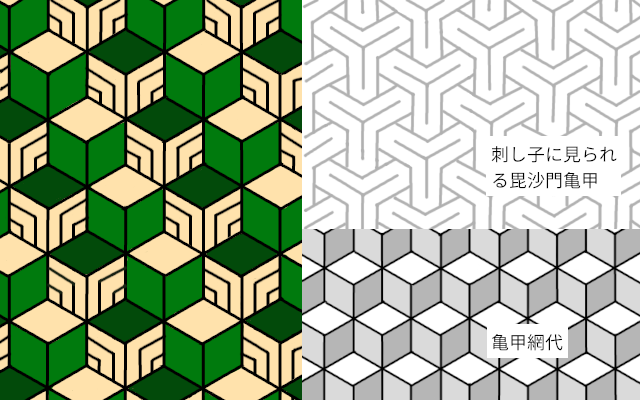

義勇さんの羽織には、模様の一部に刺し子で用いられる毘沙門亀甲のデザインが入っていると考えられます。

上の図の左が義勇さんの羽織の模様。

上の図の右上は刺し子のデザインで見られる「毘沙門亀甲」で、義勇さんの羽織の模様に合わせて上下をひっくり返しています。

最初に見た毘沙門亀甲に比べると似ていないように見えるかもしれませんが、刺し子は直線で構成されるデザインになるので、同じ毘沙門亀甲でもこんな感じになるんですね。

上の図の右下は亀甲網代です。

義勇さんの羽織の模様は、亀甲網代の一部に毘沙門亀甲の「人」の字に似た幾何学模様が上下逆になって入っているといえそうです。

こうして見ると、亀甲模様の中にさらに亀甲模様に関連するデザインが書き込まれていることになるわけで、どこまでも亀甲尽くしになっているところが義勇さんの模様の特徴といえそうですね。

ただ、亀甲網代は「編み組」であること、義勇さんの刀の鍔も「六角の一辺の端が重なり合った、竹細工を思わせる模様」になっていることなどを考えると、もう少し何か意味がありそうです。

1巻 カバー折返しに描かれたヒント

そういえば、1巻 カバー折り返しに描かれている花は鉄線の花でした。花びらのように見える部分は萼片(がくへん)で、花びら状に6枚あるのが特徴です。

そして六ツ目編みの一種に、「鉄線編み」というのがあるんですよね。

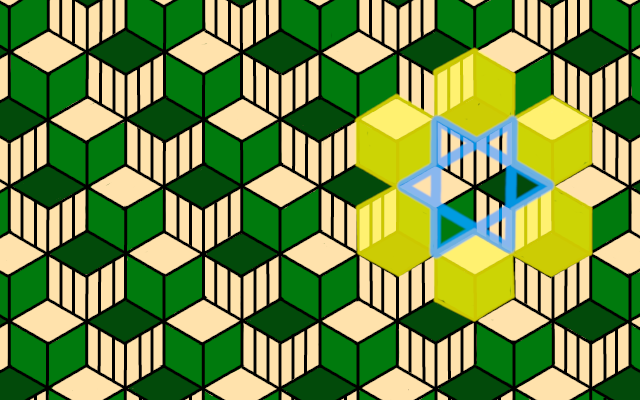

上の図は左が「六つ目編み」、右が「亀甲編み」(鉄線編み)です。

どちらも使う材料は6筋ですが、「六ツ目編み」は中央の六角の目が大きくて、三角を上下に重ねたような、「籠目」の模様が目立っているのが特徴です。水色で示した部分ですね。

これに比べると「亀甲編み」は隙間がずっと小さくなります。籠目は網目の中に埋もれがちになりますが、オレンジの部分のように花に似た模様が際立ってくるのが特徴です。この部分を鉄線の花に見立てて「鉄線編み」とも呼ばれています。「亀甲編み」は緑色の部分に注目した名前ですね。

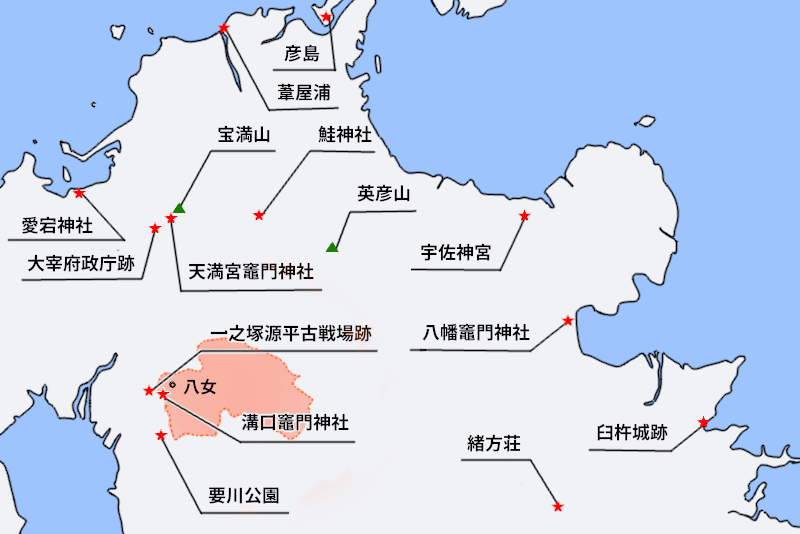

九州には古くから竹細工の技術を受け継ぐ地域が多いのですが、中でも福岡県八女市は平家の落人伝説があり、炭治郎と関連があるのではないかと指摘されている「溝口竈門神社」がすぐそばにあります。

「鬼滅の刃」に竹細工の文化が関係していてもおかしくなさそうです。

義勇さんの羽織に隠れていた模様は籠目紋

編み組にはこうした隠れた模様があることを押さえて、義勇さんの羽織の模様をもう一度よく見ると、六角形に囲まれた籠目(六芒星)が横向きになって浮かび上がってきますよ。

こんな感じ。

そういえば義勇さんの誕生日は、2月8日でした。(ファンブック第一弾、46頁)

この日は「事八日」(ことようか)といって、鬼や妖怪がやってきて害をなすとして、目籠など魔除けとなるものを戸口や軒下に掲げる地域があるみたいです。もしかすると、山の神の神事に絡めた何かのヒントになっているのかもしれませんね。

地域によって1月8日、2月8日、3月8日、4月8日、7月8日、10月8日、11月8日、12月8日といろいろあります。

1月は年の変わり目。2月は立春の直後で季節の変わり目。3月、4月は山から里に降りてくる山の神に関する農事のある月。10月8日、11月8日は里から山に帰る山の神に関する農事のある月。12月は年末といった区切りが関係しているようです。

目籠は目がたくさんあるため妖怪のたぐいは恐れて逃げていくとか、目の数を数えているうちに朝になるとか、魔除けの理由もいろいろあるみたいです。

陰陽五行から見た「6」の特徴

ちょっと興味深いのは、射楯兵主神社のお祭りで設けられる造り山のうち、20年に一度の「三ツ山大祭」と、60年に一度の「一つ山大祭」に共通する「五色山」の特徴です。

この造り山を飾るのは大江山の鬼退治で、陰陽五行に通じる五色の布が使われています。

陰陽五行から見ると、「6」はとても興味深い数字になるようです。

「六」を使った鬼退治

「6」は「2」と「3」の最小公倍数ですが、それぞれを陰陽五行で見ると、「2」は「陰」の数字で、「3」は「陽」の数字となります。

つまり、「6」という数字は、陰陽両方の要素を持つ数字になります。

2つ以上の正の整数で共通する倍数(公倍数)のうち最小のもの

無惨討伐では、この「6」の特徴を生かした戦い方が描かれているようです。

例えば義勇さんと炭治郎が二人で刀を赫くして、無惨にダメージを与える場面です。(23巻 第199話)

このとき義勇さんは水の呼吸、炭治郎は日の呼吸を使っていました。これは陰と陽の関係と考えることができそうです。

陰陽の理では、左が「陽」、右が「陰」と考えられています。刀を持つ手を含めてそれぞれ見ていくと、陰陽がクロスしているように見えます。

義勇 … 【陰】水の呼吸 【陽】左手

これを「籠目」の交差する三角になぞらえると、陰と陽が交差する形として見ることができそうです。

神道では古い文献に「神は火水(カミ)なり」という言葉が記録されているそうですが、これは籠目の形に当てはまりそうですね。

流れる水が示すもの

この他、「六」は「水の流れを表す」とも考えられています。

陰陽五行説によると、この世界は原初唯一の「混沌」から陰陽の二気が分かれて五行が生まれたといい、このとき「水→火→木→金→土」の順で生成されたと考えられています。

この五行に数字を割り当てると、生数(1~5の数)と成数(6~10の数)ではそれぞれ「1」と「6」が「水」とされているのです。

火 … 2、7

木 … 3、8

金 … 4、9

土 … 5、10

「1」と「6」はどちらも水を表しますが、「1」は水を生じるものの、まだ動きをなすことができない状態。生数の「5」を得て成数の「6」となることで流れが生まれ、万物を潤す働きが起こると考えられています。

「鬼滅の刃」に度々描かれる「六」も水の流れを表しているとすると、単行本のカバーやカバー折り返し部分に水流紋が描かれているのも納得ですよね。

参考 「陰陽五行と日本の民族」吉野裕子著

参考 「易・五行と源氏の世界」 吉野裕子著

参考 五行の生成とその順序 | 聖至会

興味深いのは、天皇から賜った姓で大きな勢力を持っていた四姓「源平藤橘」(げんぺいとうきつ)の一つである「源」(みなもと)は、「和訓栞」(わくんのしおり)(江戸後期)では水の源として説明されているところです。

みなもと

源をよめり水_元の義なり

参考 みなもと 倭訓栞.3 谷節清著(コマ番号133/271) | 国立国会図書館デジタルコレクション

四姓のうち、源氏と平氏はそれぞれ天皇を祖先に持つため、皇族賜姓(こうぞくしせい)といって他の2つの姓とはちょっと格の違うところがあります。国の財政逼迫を避けるため、皇位継承に関わる東宮(皇太子)と親王以外は「源」か「平」の姓を賜って臣下に降ってきたからです。

源氏の「源」は嵯峨天皇が臣籍に降下する皇子皇女に源姓を与えたことにはじまり、「皇族と祖を同じくする」という意味。

そして、平氏の「平」は桓武天皇が皇子・葛原親王の子である高棟王に平姓を与えたことにはじまり、桓武天皇が建設した平安京にちなんだ姓です。

「鬼滅の刃」で「源氏物語」が織り込まれているのは、源の「6」につながるからでしょうか。

また、平将門から伊勢平氏につながる平氏の伝説が織り込まれているのも、源の「6」につながるからなのかもしれませんね。

「6」を「みなもと」ととらえた場合、やんごとなき人々につながる数字ということが言えそうです。

「六」が表す循環する世界

「6」が「流れる水」を表すとすると、鬼殺隊の階級もちょっと興味深い特徴が見えてきます。鬼殺隊の階級は十段階あり、十干(じっかん)で表されていました。

ただ、順位を表す場合、本来は音読みで表現するはずですよね。こんな感じ。

ところが階級(ランク)を表すはずなのに、鬼殺隊の階級は訓読みをするのです。こんな感じ。

これは陰陽五行説の意味を踏まえた読み方になります。年上のものを表す兄(え)で「陽」を表し、年下の同性のきょうだいを表す弟(おと)で「陰」を表します。

乙(きのと)=木の弟

丙(ひのえ)=火の兄

丁(ひのと)=火の弟

戊(つちのえ)=土の兄

己(つちのと)=土の弟

庚(かのえ)=金の兄

辛(かのと)=金の弟

壬(みずのえ)=水の兄

癸(みずのと)=水の弟

このように十干が訓読みになる時、十二支とセットになって月日や年を表すことが多いようです。こんな感じ。

最後の癸亥(みずのとい)までくると、次は最初の甲子(きのえね)に戻ります。まるで「6」が表す水の流れが循環するかのようですね。

そして、計算の上では10×12=120なのですが、十干十二支は実際の組み合わせは全部で60になります。

これは十二支にも陰陽が割り当てられていて、十干十二支(六十干支)を組み合わせるとき、「陰と陽」の組み合わせは用いないためです。

十二支の陰陽はこんな感じ。

なので、それぞれこんな組み合わせになります。

5×6=30の組み合わせが2種類あるので、合計すると60になるわけですね。

射楯兵主神社の「一つ山大祭」は年単位で十干十二支を数えるので60年に一度のタイミングでお祭りが行われ、「庚申待ち」は日単位で十干十二支を数えるので60日に一度のタイミングで行事が巡ってくるわけです。

「六」につながる神

「三ツ山大祭」につながる数字、「6」が持つ意味を見ていくと、「鬼滅の刃」ではかなり重要な意味を持っていそうですね。

「6」をさらに漢字で見てみると、「6」につながる神様がいるようです。

「角川 漢和中辞典」によると、「六」に音が通じる「陸」には、「字義」の中に「道」の意味を含むと説明されています。

[解字]

高い丘の連なる意味。

[字義]

1. おか(をか)。くが。高く平らな地。「大陸」「陸地」

2. あつい(厚)。

3. たかい(高)。

4. みち(道)。船によらないで、歩行または馬車などで行く道。「陸路」

5. おどる(跳)。「陸梁(りくりょう)」。

6. 音が通じるので「六」に通用する。「陸尺」。

7. つづくさま。「陸続」。

8. 双陸は、すごろく。

塞の神(サイノカミ)とも呼ばれる道祖神は、「道陸神」(ドウロクジン)と表記することがあるのですが、「陸」と「六」を置き換えた「道六神」と表記することもあります。

「道祖神」は「六」にまつわる神様ということがいえそうですね。

塞の神が祀られているのは、村境や橋の袂、峠の上、道路の交差点や辻など、内と外の境と考えられていた場所です。

江戸時代になると3年18回の勤行を続けたことを記念して、集落の街道筋や通りの分岐点などに庚申塔を建立するようになる庚申信仰とも習合して、塞の神は「日本書紀」にも出てくる猿田彦命と同一視されるようになります。

いくつかの教義や主張を一つにまとめること。習合思想は本地垂迹思想(ほんじすいじゃくしそう)ともいいます。

「法華経」では、仏は無限の命を持ち、人々を導くために姿を変えて現れるといい、その一つがお釈迦様であると解説されているので、「じゃあ、日本の神様も入るじゃん」てことで、「本地仏が日本古来の神の姿を借りて現れる」という本地垂迹という考え方が生まれました。

「日本書紀」に描かれる猿田彦命は、「鼻の長さが七咫(ななあた)」あったといい、天狗のお面を被った鱗滝さんとイメージが重なる容姿をしていました。

また、塞の神には、衣類や片袖、獣皮などを捧げる風習があったと考える研究者の方があり、この風習に関わるお祭りの一つが射楯兵主神社の「三ツ山大祭」だといいます。

参考 第46回:節目としての三つ山大祭 | 兵庫歴史ステーション 学芸員コラム れきはく講座

「鬼滅の刃」では十干十二支の意味のうえで「6」という数字が重要なヒントになっているようで、数字の「6」という要素の他に、みなもとを表す「6」、道祖神につながる「6」というヒントが隠れていそうですね。

無限列車をイメージさせる造り山がある「三ツ山大祭」は、こうした「6」が表す意味につながる鍵となっていそうです。

塞の神に関わりのある庚申待ちの行事や「源氏物語」は、「鬼滅の刃」に関する重要な鍵が隠れているようです。よかったらこちらの記事も覗いてみてくださいね。