善逸の羽織は鱗模様です。魚や龍の鱗の意味があります。

(この記事は、第3巻、第4巻、第17巻のネタバレを含みます)

善逸の羽織は、黄色地に白の三角の鱗模様です。

三角を組み合わせたデザインで、善逸の場合は地の部分がグラデーションしていて、ところどころ白い三角も入った、けっこうオシャレなデザインです。

三角の形は蛇や龍、魚の鱗をパターン化したもので、もちろん家紋にも「鱗紋」というものがありますよ。例えば鎌倉幕府の執権を務めた北条得宗家は三つ鱗紋です。

雷の呼吸の使い手「桑島慈悟郎」を繋ぐ模様

炭治郎は家族で同じ模様を着ていましたが、善逸の羽織は師範の桑島慈悟郎と色違いのもの。師範と弟子の間で受け継いでいく模様になるようです。

ただ、善逸は羽織を着ているのに、第4巻を見る限りでは、兄弟子の着物には鱗模様がどこにも使われていないようです。(第4巻 34話)

4巻以降で、鱗模様を着ているシーンが出てくるのかな?(ただ今、4巻まで読書中)

ともあれ、三角の模様も市松模様と同じく古墳時代にまで遡る古いデザインで、祭文として、守護、鎮魂、豊穣、辟邪の意味が込められていたと考えられています。

ただ、能や歌舞伎では鬼女や蛇の衣装に使われる柄なので、模様としては少々いわくのある模様になるようです。

兄弟子 獪岳(かいがく)も持っているはずの同柄の着物の件、17巻の空白ページに解説がありましたね。ちゃんと渡されていたのかぁ。切ない設定ですね。

神話で見る、三角の鱗が表すもの

三角は魚の鱗を表しますが、水神の象徴として蛇や龍を表すこともあります。

龍は首から腕の付け根、腕の付け根から腰、腰からしっぽまでの長さがそれぞれ等しいため、天上、海中、地底の三界に通じているとされる想像上の生き物です。

古代中国では、普段は蛇のような姿をしていて水中に潜んでいますが、時が至ると龍の姿に変じて天に昇り、雲を起こして雨を降らせ、時に雷を連れてくるとされています。

最初は伊之助から「弱味噌」(第3巻 25話)と呼ばれても、一つの技を極めて成長していく善逸にぴったりのデザインといえそうです。

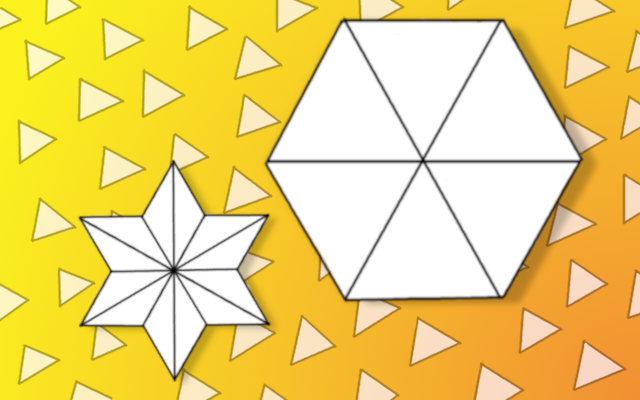

善逸の三角でできる図形

それから、別記事で考察しているのですが、「鬼滅の刃」は「六」という数字が鍵となっているようで、義勇さんの羽織の模様や、鱗滝さんの天狗のお面には「六」に関わる模様や伝説が隠れていました。

もしかすると善逸の三角は、この「六」に通じる意味が重ねられているのかもしれません。

三角を6個集めると六角形に、12個集めれば2つの三角を上下に重ねた籠目紋をつくることができます。この形は、禰豆子と同じ麻の葉紋でもあります。

こうしてみると、善逸も「六」の数字に通じるイメージが重ねられていると考えてもよさそうですね。

そういえば善逸は、登場したときから「強い」ということが描かれるキャラクターでした。例えば、鼓屋敷に入ってすぐ、炭治郎はこんなふうに声を掛けています。

「善逸、静かにするんだ。お前は大丈夫だ」

「違うんだ、俺にはわかる。善逸は…」(第3巻 21話)

善逸の師匠のじいちゃんも、善逸が雷にうたれる前にこんなふうに言いかけています。

「落ち着け!!善逸、お前には才能が…」(第4巻 33話)

おそらく、「善逸は強い」とか、「お前には才能がある」と言ってくれてるはずなのに、毎回、最後まで言い切ってもらえないところは気の毒ですよね。

善逸本人はいっぱいいっぱいで、聞いていないかもしれませんが(笑)

黄泉の国につながる黄色

それから善逸の羽織は、色から見ても興味深いところがあります。古代中国では、黄色は徳の高い色として皇帝のみが使うことを許された色でした。

「黄」と「皇」の発音が同じであること、そして五龍神の考え方では、黄色は中央に位置する色だからです。

五龍神というのは、上の図のような感じで、東西南北の方位を守る神様のこと。東方を青龍神、南方を赤龍神、西方を白龍神、北方を黒龍神が守護し、中央を金龍神が守護します。

象徴する色はそれぞれ、青、赤、白、黒、金(黄)。日本でも方位や季節などを表す時に使われていた考え方です。

ただ、黄色には「黄泉」(よみ)のイメージもあるのです。黄泉の国、つまり人が死んで魂となった後に行くとされる場所です。

古代中国の伝説では、死者の魂が行くとされる「黄泉」(こうせん)、もしくは「泉下」(せんか)と呼ばれる場所が地面の下にあると考えられていました。

「角川 漢和中辞典」によると、「泉」は「地中から湧き出る水」や「水源」を意味する言葉。黄泉や “めいど” のことを意味する「泉路」(せんろ)という言葉もあるので、泉の水が地下水となって湧き出す場所、つまり地面の下が黄泉のイメージになるのです。

「日本書紀」に描かれる黄泉の国

日本神話では、土雷(ツチイカヅチ)という名前の神様がいます。黄泉の国で伊邪那美命(イザナミノミコト)の体から生まれた八雷神のうちの一つで、伊邪那美命の右手から生まれた神様です。

雷の呼吸の使い手である善逸が、土のイメージを持つ黄色の羽織を着ていることに重なりそうですね。

愛しい妻を連れ戻すために伊耶那岐命(イザナギノミコト)は黄泉国へやって来るのですが、伊邪那美命の変わり果てた姿を見て驚き、葦原の中つ国(あしはらのなかつくに)へ逃げ帰ってしまいます。

このとき伊邪那美命に命じられて、千五百の軍勢と共にその後を追ったのが土雷を含む八雷神です。

黄泉の国とこの世の境目にあるという黄泉比良坂(よもつひらさか)に辿り着いても、まだ追いかけてくるので、伊耶那岐命は坂のふもとに生えている桃の木から桃を3つ手に持って応戦。無事、撃退することができます。

4巻 34話では、善逸も兄弟子から桃の実をぶつけられていましたが、土雷に重なるイメージですよね。

善逸の戦うポジションと陰陽五行の黄色

上の図のように、陰陽五行で黄色は「土」を表します。

五行の循環では、「土」は金属などを象徴する「金」を生み出すと考えられていて、「金」は白色や銀色で表されます。

善逸の羽織の三角は白色でしたよね。陰陽五行では「金」を表すことになります。

そして、白色が表す「金」は「水」を生じる要素です。「水」は黒色や紫色で表されるので、炭治郎の羽織の色につながっていきます。

偶然なのか、考え抜かれた計算なのか、いい流れで描かれてますよね。

ただ、炭治郎の緑が表す「木」の要素は、善逸の黄色の「土」とは相剋(そうこく)の関係です。また、善逸の白色が表す「金」の要素は、炭治郎の緑色の「木」の要素とは相剋の関係にあります。

相克というのは、相手を抑えてしまう関係をいいます。

そういえば、炭治郎と善逸は、鼓屋敷、那田蜘蛛山、無限列車と、同じ戦いの場へ赴きますが、いつもある程度離れた場所で戦っていました。

遊郭編でも最初のうちは、「善逸・伊之助」コンビと炭治郎は離れて戦っています。

この辺のバランスは偶然でしょうか?

第11巻 91話からは3人で戦うシーンが登場しますが、これもなかなかいいバランスで描かれています。

炭治郎と善逸、どちらにも相性のいい「水の要素」(猪)を持つ伊之助が攻撃のメインとなって、炭治郎と善逸が鬼の攻撃から伊之助を守る形をとるのです。こんな感じ。

\ /

伊之助

3人の戦い方は、五行の相性から見てもきれいに調和して、実に美しい形ですよね。これは偶然なのか、意図的なのか…。いや、やっぱり何か意図して描かれていそうです。

「鬼滅の刃」は文字で語られる部分が多く、「文字ですべて説明されている」といった解説が多いですけど、こうした文字になっていない部分もかなりいろんな意味を含んでいるみたいですよ。

当ブログには他2人の羽織の柄についても考察している記事があるので、よかったら、こちらも覗いてみてくださいね。