藤襲山は藤の花に閉じ込められた鬼のいる場所で、鬼殺の剣士を目指す候補者はここで7日間生き抜くことを求められます。

This mountain has an image that leads to Onmyodo and Shugendo.

この山には、陰陽道や修験道につながるイメージがあります。

The Tale of Genji is helpful in understanding the hand demon that survive Fujikasane Mountain.

藤襲山で生き残っていた手鬼を理解するには、源氏物語が参考になります。

(この記事は、1巻、2巻、4巻、8巻、17巻、ファンブック第一弾のネタバレを含みます)

藤襲山は、鬼殺隊に入るための「最終選別」が行われる場所です。合格条件は、藤の花に閉じ込められた鬼がいる山の中で、七日間生き抜くこと。

育手(そだて)の下で鬼殺の剣士として育てられた人たちは、この課題をクリアすることで鬼殺隊に入ることができます。

この最終選別は、デビュー作「過狩り狩り」や「鬼滅の刃」の前身となる「鬼殺の流」にも出てくるので、「鬼滅の刃」では重要な意味がありそうですよね。

では、どんな意味が込められているのでしょう?

藤襲山で行われること

藤襲山で行われる「最終選別」の目的は、「鬼滅の刃」の中では特に説明されることはないのですが、「ファンブック 第一弾」に収録された「鬼殺の流」の中にこんな説明が出てきます。

鬼殺隊の剣士は、鬼の気配を察知する能力が極めて高い。

彼らは七日間の最終選別で、その能力を身につけるのだ。

(ファンブック第一弾 200頁、三話目)

「鬼の気配を察知する能力」、これが大切なポイントになるみたいです。

興味深いのは、古典に出てくる陰陽師たちも、似たような能力が期待されていたことです。

「平安貴族と陰陽師 安倍晴明の歴史民俗学」によると、それは「鬼の存在を感知する能力」で、優秀な陰陽師には備わっているべきものと考えられていました。

なぜかというと、「鬼は姿の見えない存在」と考えられていたからです。

参考 「平安貴族と陰陽師 安倍晴明の歴史民俗学」繁田 信一著

陰陽師に似ているところ

平安時代の漢和辞書「和名類聚抄」(わみょうるいじゅしょう)(鬼魅類第十七 元和古活字本(二十巻、 1 7世紀初期))では、鬼はこんなふうに説明されています。

或説云 隠字音於爾訛也 鬼物隠而不欲顕形 故俗呼曰隠也

ある説が言うには、於邇は隠の字の音が転じたものである。鬼は物に隠れて姿を表すことを望まないため、俗に隠と呼ぶのである。

「物に隠れて形を顕すを欲せず、故に俗に呼びて隠と曰ふ也」という文だけを見ると、まるで鬼殺隊の事後処理部隊「隠」(かくし)のことを説明しているようにも見えますが、でもこれが昔の一般的な鬼のイメージだったようです。

歌舞伎でも、鬼に通じる姿は、身を隠すための蓑笠をつけて表現されます。

陰陽師が「鬼の存在を感知する」といっても、普通は「卜占」(ぼくせん)によって判断するもので、直接眼で見るわけではなく、そうした占いの力も陰陽師として修行を積んだうえで身につけるものでした。

ところが、賀茂保憲(かものやすのり)や安倍晴明(あべのせいめい)といった優れた陰陽師は、幼少のころから鬼神(きじん)を見ることができたために高く評価されていたと「今昔物語集」(平安末期)は伝えています。

占いのこと。占いをすること。「卜」は亀の甲羅を使った占いのことをいいます。

つまり、鬼殺隊に入るには、優れた陰陽師並みの能力が必要とされていたと考えることができそうです。

確かに那田蜘蛛山で操り糸の鬼を探す際、炭治郎は伊之助にこんなふうに声を掛けていました。

伊之助!!

もし君が鬼の位置を正確に探る何らかの力を持っているなら、協力してくれ!!

(4巻 第29話)

炭治郎や伊之助のように特殊な能力を持たない村田さんたちでさえ、愈史郎から妙な気配を感じることができるようです。(17巻 第146話)

修験者に似ているところ

では、「最終選別」にはどんな意味があるんでしょう? 「選別」という言葉には、「ある基準で、より分けること」という意味があります。

ということは、藤襲山で行われる最終選別は、「鬼の気配を察知する能力を持った人をより分ける」という意味になりそうです。

さらに「七日間を生き抜くことができれば合格」という条件があることを考えると、七日間の経験を通して何かを培うことができた人も、より分ける対象になっていたと考えることができそうですね。

そんなふうに考えると、藤襲山の最終選別は修験道の入峰(にゅうぶ)にも似ているところがありそうです。

入峰というのは、霊場とされる険しい山々へ、修行のために入ることをいいます。

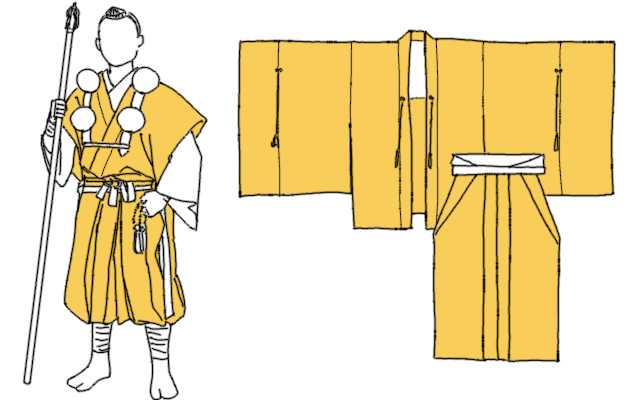

修験者たちは、鈴懸(すずかけ)という上衣の下は、白装束で行動します。これは死装束でもあるといいます。

山伏のこの服装は、山の中で厳しい修行を課すことで擬似的な死と再生を体験し、生まれ変わった新たな自分と森羅万象が一体となって、精神的な覚醒(悟り)を得ることを目的としているためです。

食や睡眠を断って岩窟にこもったり、山道を走ったりするのですが、その厳しさは、実際に途中で命を落としてしまう人もいたという話です。

最終選別に参加する炭治郎たちは白装束ではありませんが、「藤襲山」という山で行われることに、何か意味がありそうです。

藤襲山が意味するもの

では、「藤襲山」にはどんな意味があるのでしょう? 山の名前を漢字で見ると、ちょっと変わっていますよね。特に目を引くのは「襲」の字です。

角川 漢和中辞典によると、「襲」は「龍」の部分が音を表していて、「上にかさねる」という語源を持つ言葉からきているそう。

意味は「かさねの衣」で、「上下の着物が揃っている」ことを表していて、以下のような言葉の広がりがあります。

- 「重ねる」意味から →「受け継ぐ」(紹、承)や、「よる」(因)といった意味が発生

- 「かさねる」「おおう」の意味から転じて →「おそいとる」。「急におそう」意味に転用

つまり、漢字の読みから見ると「藤の花が牢獄のように重なって咲いている様子」を感じさせるけれど、漢字の意味から見ると、次の3つの意味を含むことになります。

1. 受け継ぐ

紹 … 受け継ぐ、とりもつ、ひきあわせる

承 … 受け継ぐ、うけたまわる、ひきうける

因

… よりどころとする、たよる(依る、拠る)

… それに原因がある(由る)

… それに関係がある(縁る、由る)

襲 … (油断している所をねらって)攻めかかる

「襲」にある意味 ─ おそいとる、急におそう

「襲」の字には、「急襲」や「襲来」など、不意に攻めかかる、襲撃するといった意味があります。鬼が閉じ込められている、藤襲山にぴったりですよね。

藤襲山は「山」で最終選別は山の中で行われるのですが、山は古来、ちょっと特別な場所になるようです。

「日本海学推進機構」のサイトで紹介されている「古代北越の境界・神済(かみのわたり)について」によると、奈良時代は峠のことを坂(境)と呼んでいたと考えられているそうです。

こうした「坂」がつくる境界は、境界線のような「線」のイメージではなく、向こうの世界にも、こちらの世界にも、どちらにもつかない、幅のある中間の世界があって、これが「坂」だというのです。

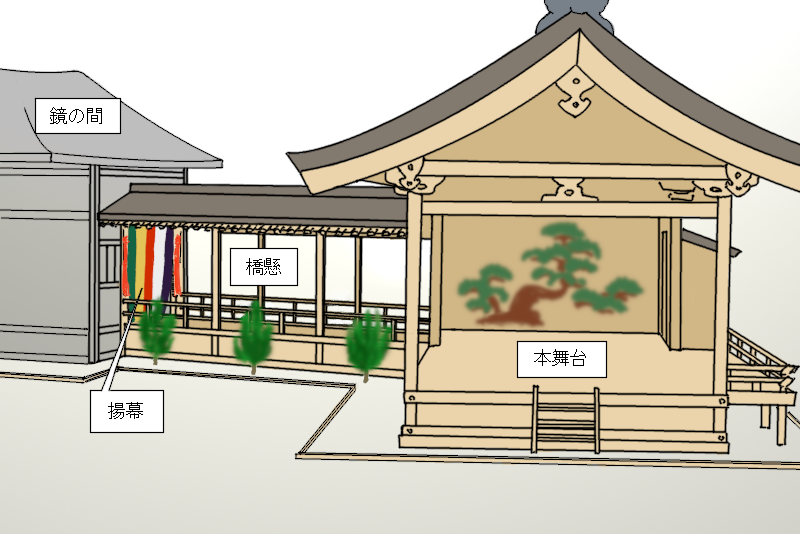

こうした考え方は、能舞台に似てます。

紫、白、赤、黄、緑の五色で彩られた揚幕(あげまく)の向こうにある「鏡の間」は「この世ならぬ世界」と考えられていて、それに対して「本舞台」は「この世」を表しているといいます。

神や亡霊、草木の精が登場する夢幻能では、鏡の間(あの世)の揚幕をあげ、橋懸を通って現世にあらわれて物語り、舞を舞って、再び橋懸を通って帰っていきます。

鏡の間と本舞台をつなぐ「橋懸」(はしがかり)は、あの世にも、この世にも、どちらにもつかない、幅のある中間の世界というわけです。

藤襲山は「山」なので、当然、境界である坂(峠)もあるわけです。特に山は、古くから山の神が支配する特別な場所と考えられていました。

『山の神 易・五行と日本の原始蛇信仰』によると、山の神は「人間の死命を制し、生殺与奪の力を持ち、無礼を許さぬもの」と紹介されています。倭健命(ヤマトタケルノミコト)のような英雄であっても、呪力の守護を持たずに入り込み、無礼を働くと、最後は死んでしまうほどの害を受けることが記紀(日本書紀、古事記)にも出てきます。

参考 第1回 「古代北越の境界・神済(かみのわたり)について」 | 日本海学推進機構

参考 「山の神 易・五行と日本の原始蛇信仰」吉野裕子著

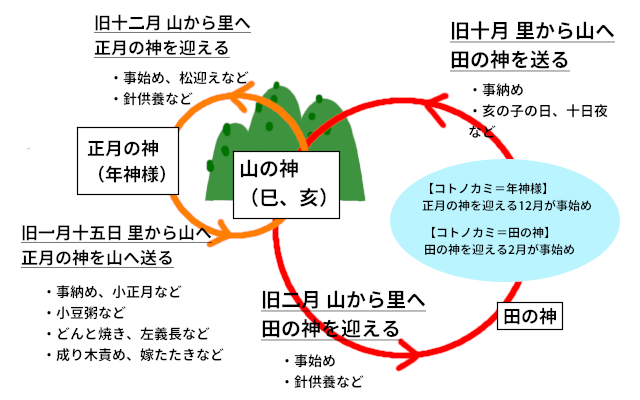

興味深いのは、山の神は農業神の稲荷大神(いなりのおおかみ)と習合して、広く崇敬を集めていたことです。

春になると山から里へ降りて田の神となり、秋になって収穫が終わると山へ帰って山神になると考えられていました。下の図でいうと、赤い線のサイクルがそれです。

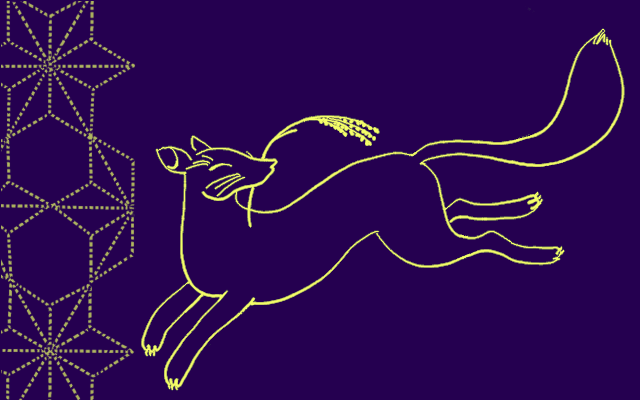

最終選別に向かう炭治郎に、鱗滝さんが狐の面を持たせてくれますが、稲荷大神の神使は狐。これから行く所がどんな場所なのかを暗示しているようにも見えます。

もしかすると、藤襲山で不意に襲いかかってくるのは、閉じ込められている鬼だけではないのかもしれませんね。

「襲」にある意味 ─ 原因がある、関係がある

「襲」という文字には、原因や関係があることを表す、「因縁」や「事のおこり」といった意味もあります。

藤襲山に幽閉されているのは鱗滝さんのせいだとずっと恨み続け、狐の面を目印に、鱗滝さんの弟子を襲っていた「手鬼」をイメージさせます。(1巻 第7話)

手鬼に追われて炭治郎のそばに飛び出してきた男の子によると、藤襲山には手鬼のような大型の異形はいないはずで、それは以下の理由によるといいます。(1巻 第7話)

- 藤襲山には、人間を二、三人喰った鬼しか入れていない

- 選別で斬られる、そして鬼は共喰いする性質から、長く生きている鬼はいないはず

本来、いないはずのものがいる、それも深い因縁を持って。

その理由は、元号が変わっていることに手鬼が怒り狂っていたことと(1巻 第7話)、鋼鐵塚さんの好物はみたらし団子(8巻 第69話末)であることがヒントになりそうです。

みたらし団子が示す人物

みたらし団子の由来には諸説ありますが、その一つに、後醍醐天皇が賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)(通称・下鴨神社)に参詣した際に、御手洗川の水をすくったところ、泡が5つ現れたといい、その様子を団子で表したのがはじまりという話があります。

後醍醐天皇といえば鎌倉幕府を打ち倒したことで有名ですよね。ただ、天皇中心の政治を目指した建武(けんむ)の新政は、その情熱とこだわりが大混乱を引き起こしてしまいます。その一つが元号です。

それまで皇統は2つに分裂して争っていたため、元号は2つありました。大覚寺統(南朝)で使用されていた「元弘」(げんこう)と、持明院統(北朝)で使用されていた「正慶」(しょうけい)です。

鎌倉幕府の滅亡とともに正慶は廃されて、「建武」に改元する勅旨が出るのですが、「『武』の字が入って縁起が悪い」と大きな反発を生み、拙速な改革に対する不満も相まって、わずか3年で「延元」(えんげん)に改元することになってしまうのです。

手鬼が元号で怒り狂う様子は、後醍醐天皇が元号で大反発を受けていた姿に重なりそうです。

参考 「逆説の日本史 6 中世神風編 鎌倉仏教と元寇の謎」井沢 元彦

後醍醐天皇が示す、因縁の糸が絡まる場所

そんな後醍醐天皇は、「源氏物語」の研究家である丹波忠守(たんばのただもり)の門下に入るほど、熱心に「源氏物語」を研究していたことでも有名です。

そう考えると、「源氏物語」にも、因縁の糸が絡まった場所として北山という山が出てきます。

北山のなにがし寺の、つづら折りになった坂の下にある、小柴垣に囲まれた訳ありげな屋敷、そこで源氏の君は最愛の女性となる若紫(紫上)と出会うのです。

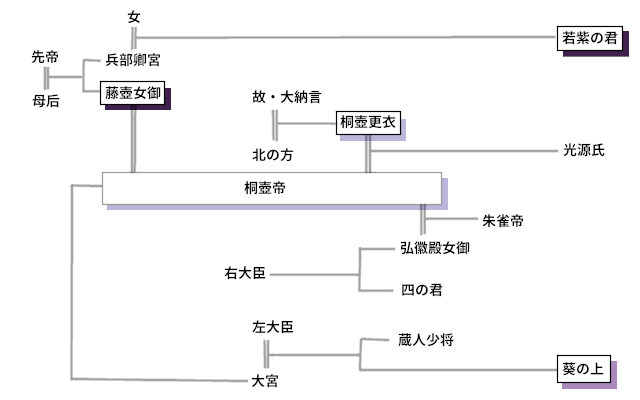

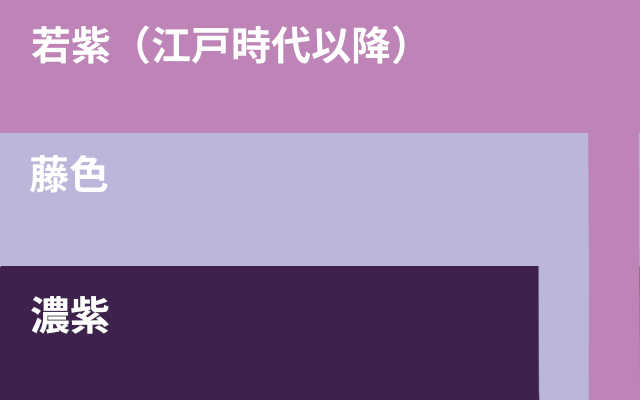

「源氏物語」に出てくる桐壷帝、桐壺更衣、藤壺女御、若紫の君、葵の上は、紫系の色彩を表す言葉が使われていて、それぞれの縁を感じさせる構成になっています。

- 桐(桐壺帝、桐壺更衣) … 紫色の花

- 紫草(藤壺女御) … 紫草の根(紫根)で染めた濃紫

- 葵(葵の上) … 灰色がかった明るい紫色の花

- 紫草(若紫の君) … 野辺の若草=紫草=濃紫

若紫は父帝(桐壺帝)の後妻・藤壺女御の姪で、藤壺女御と容姿がとてもよく似た少女。そして藤壺女御は、桐壺帝の最愛の人である桐壺更衣に生き写しと言われるほどそっくりだったことから、帝から熱心に所望されて入内した人。源氏の君が密かに恋い慕う女性です。桐壺更衣は源氏の君が3歳の頃に亡くした生母でした。

源氏の君は憧れのゆかり(紫)を求めて、生涯、女性遍歴を繰り返すのですが、その「ゆかり」の一つが偶然にも北山にあったというわけです。

若紫は紫草(むらさきそう)という草の別名です。紫草という名前は、根の部分が紫色をしていることから。冠位十二階の最高位にあたる「濃紫」(こきむらさき)の染料として用いられました。

江戸時代になると染めの技術が発展して、「赤みを帯びた明るい薄紫色」を意味する色の名前になります。

このため源氏の君の運命の人「若紫の君」は、現在の感覚では赤みを帯びた紫色のイメージで見てしまいがちですが、本来は「野辺の若草=紫草」を表します。上の人物相関図に添えたような「濃紫」になるわけですね。

武蔵野は紫草の産地の一つですが、「古今和歌集」(平安時代)にある詠み人知らずの以下の歌により、歌枕(和歌に詠まれる名所)として広く知られていました。

紫の 一本(ひともと)ゆゑに 武蔵野の 草は みながら あはれとぞ見る

愛する女性に重なる一本の紫草がある、それだけで、紫草が生える武蔵野の草は、すべてその人につながりがあるものとして愛おしく見える。

二条院に若紫を迎えた源氏の君は、手習いの手本にと思うのか、歌や絵などをいくつも書いて若紫に見せてやります。

そんな中で若紫の目に止まったのが、紫の紙に「武蔵野(紫)といえば恨み言を言ってしまいます」と書き添えた、小さな文字で書かれた歌でした。

まだ根は見ていませんが(まだ床を一緒にしたことはありませんが)、とても愛おしく思っています。武蔵野の露に進みかねているように、会いに行くことがなかなかできない紫草のゆかりである貴方を。

このとき、若紫は10歳、光源氏は18歳です。でも、若紫は歌の意味を汲み取って、こんな返歌を書いています。

恨み言を言われる理由がわかりませんので、気にかかり不安に思います。どういう草の縁者なのでしょうか。

源氏の君が若紫にこんな歌を書いたのは、「若紫を譲って欲しい」と若紫を養育していた尼君に申し出たときに、「難波津さえまともに書き続けられないような子どもですので…」と断られていたので油断していたのかもしれませんね。

当時、子どもたちは手習いの手本として「古今和歌集」の仮名序(平仮名バージョンのこと。漢文バージョンに「真名序」があります)を使用していました。「難波津」というのは、最初に掲載されている歌のことです。

難波津に梅の花(木の花、此の花)が咲いています 冬の間はじっととじこもっていたけれど 今はやっと春になったと 梅の花が咲いています

つまり、尼君が言っていたのは「あいうえおの最初の行の練習もできていない」という意味になります。でもこの歌は、「鬼滅の刃」を考察するうえでちょっと重要な歌になります。

この和歌をつくったのは、王仁博士(わにはかせ)という百済から日本にやって来た人物。大鷦鷯尊(おおさざきのみこと)が即位して仁徳天皇になった際に、治世の繁栄を願って読まれた歌なのです。

仁徳天皇は即位する直前まで、弟の菟道稚郎子命(うじのわきのいらつこのみこと)と三年にわたって皇位を譲り合っていました。

菟道稚郎子命は炭治郎に重なるイメージがあったので、そのヒントになる歌といえそうですね。

そして武蔵野というと、東京都から埼玉県にまたがる地域。紫草の産地で、古来より月の名所でもありました。地図で見ると、こんな感じ。

武蔵野台地を形成する多摩川は、多摩西部に位置する山地帯から流れていて、炭治郎の出身地である雲取山、伊之助の出身地である大岳山、悲鳴嶼さんの出身地である日の出山、無一郎の出身地である景信山があります。(ファンブック第一弾 26頁、42頁、58頁、72頁)

さらに地図をよく見ると、そばにある武蔵野陵墓地には、大正天皇陵である多摩陵(たまのみささぎ)があります。大正時代を舞台にしている「鬼滅の刃」にぴったりですね。

藤襲山に重なる「源氏物語」の北山は、源氏物語の因縁をイメージさせる手鬼の他に、「鬼滅の刃」のキャラクターにつながるヒントにもなっていそうです。

紫の “ゆかり” につながる者

それから、「源氏物語」の「北山のなにがし寺」は、鞍馬寺とする説と大覚寺(京都左京区岩倉)とする説がありますが、「鬼滅の刃」の場合、鞍馬寺説が当てはまりそうです。なぜなら、炭治郎に源義経のイメージが重なるから。

炭治郎を鬼殺の剣士に育てた鱗滝さんは、天狗のお面を付けていますよね。これがファンの間では早くから、「天狗に兵法を伝授される牛若丸のようだ」と話題になっていました。(1巻 第4話)

鞍馬山僧正坊(鞍馬天狗)は、鞍馬山の僧正ケ谷にすむと言われた大天狗です。法師陰陽師で兵法の達人という鬼一法眼(きいちほうがん)と同一視されていて、遮那王(しゃなおう)と名乗っていた牛若丸に武術を教えたとされています。

「六韜三略」(りくとうさんりゃく)という兵法書を所有していて、牛若丸はこの兵法書で兵法を学んだといいます。

鞍馬天狗がすんでいたとされる僧正ケ谷(そうじょうがたに)では、「奥州で非業の死を遂げた義経は魂となって戻ってきた」と伝えられていて、僧正ケ谷不動堂の傍らにある義経堂に遮那王尊として現在も祀られています。

義経堂の言い伝えは、手鬼に勝った炭治郎が、「死んでいたら俺の魂も帰った、禰豆子と鱗滝さんのいる所に」と、手鬼に殺された子どもたちのことを思う場面と重なりそうです。(2巻 第8話)

ちなみに、「源氏物語」は鬼退治にもつながっていくみたいですよ。

源頼光(みなもとのよりみつ)の四天王の一人、大江山の鬼退治にも参加した渡辺綱(わたなべのつな)に、その「ゆかり」があるのです。

綱は源満仲(みなもとのみつなか)の娘婿・源敦(みなもとのあつし)の養子となって、母方の里(現 大阪府大阪市中央区)に住んでいましたが、その後、摂津国西成郡渡辺(現 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺)に移住して、土地の名前から渡辺姓を名乗るようになります。

元は関東の住人で、父親は源宛(みなもとのあつる)といい、この家系を辿っていくと、4代前に源融(みなもとのとおる)がいるのです。後に平等院となる宇治の別荘を造った人物です。

源融は「源氏物語」の光源氏のモデルと言われる人物の一人。その中でも有力候補と見られています。渡辺綱も美男子だったと伝えられています。

「襲」にある意味 ─ 受け継ぐ

「世襲」、「踏襲」といった使い方にみられるように、藤襲山の「襲」という字には「受け継ぐ」という意味もあります。

そういえば、炭治郎と禰豆子の二人を見て、「何か違うかもしれない」(1巻 第1話)と感じた義勇さんは、鱗滝さん宛ての手紙にこんなことを書いていました。

もしかしたら “突破” して “受け継ぐ” ことができるかもしれません

(1巻 第3話)

突破するのは最終選別だとしても、何を受け継ぐのでしょう? 鱗滝さんの「水の呼吸」でしょうか? 1巻のカバー折り返しには、水流紋が描かれています。

でも、一緒に鉄線の花も描かれていました。

橙色と白色の水流紋を背景に、橙色と黒色の鉄線の花が、鏡のように左右反転して描かれています。

別記事で考察しているように、「鬼滅の刃」には「六」という数字が鍵となっていて、カバー折り返しの鉄線の花は、義勇さんの羽織の模様と重なる籠目紋を暗示してると考えることができます。

「痣」を出現させた柱たちを見ても、「六」に関わる表現が繰り返されています。

調べてみると、鱗滝さんにイメージが重なる猿田彦大神にも「六」に関わる表現がありました。

猿田彦大神と同一視される道祖神は、道陸神(道六神)(どうろくじん)と呼ばれることがあるようです。

「日本書紀」に出てくる国津神で、天孫降臨の場面では瓊瓊杵命(ニニギノミコト)の露払いをするため、天と地の間にあるという天之八衢(あまのやちまた)に現れました。このことから、集落の境目を守る塞ノ神(サイノカミ)や道祖神(ドウソジン)、さらには久那土(クナド)や岐神(フナドノカミ/クナドノカミ/チマタノカミ)と同一視されることがあります。どれも境界を守る神様です。

参考 道祖神 どうそじん/道祖神 | WEB版新纂浄土宗大辞典

音が通じるので表記では「陸」=「六」と用いることも多く、ワニ先生の地元・福岡には「猿田彦六神」と表記する社があるようです。

十二鬼月の数字が、「一」、「二」、「三」… ではなく、「壱」、「弐」、「参」… と大字(だいじ)で表現しているところも、ヒントになっていそうですね。

義勇さんの言う “突破” して “受け継ぐ” ものは、水の呼吸に限った話ではなく、「六」の数字が表す何かを指している可能性もありそうです。

まとめ

最終選別は確かに過酷ですが、その目的は修験道や陰陽師に通じるものがあるようです。これは古典に出てくる陰陽師に通じるところがあるようです。

そして藤襲山の名前は、絶妙な漢字が選ばれているといえそうですね。この山に因縁を抱えた手鬼がいたのは、「源氏物語」の「えにし」に重なる山だったからこそなのかもしれません。

では、どうして「源氏物語」が重ねられているのか?

「鬼滅の刃」のストーリーを詳細に見ていくと、「源氏物語」の他に「枕草子」も織り込まれている可能性がありそうです。よかったら、こちらの記事も覗いてみてくださいね。