鬼滅の刃は大正時代を描いています。その少し前に、日本の公的機関に大きな変化がありました。陰陽寮(おんようりょう/おんようのつかさ)の廃止です。

(この記事は、第12巻、第22巻、吾峠呼世晴 短編集のネタバレを含みます)

「鬼滅の刃」が描かれている時代は大正時代。

明治9年(1876年)には廃刀令が公布されるので、大礼服の着用時や、軍人、警察官使といった人たちが制服を着用するとき以外は刀を身につけることが禁じられている時代です。

日輪刀を武器とする鬼殺隊が活動するには不利。「鬼滅の刃」は、どうしてこんな時代を舞台に描かれているのでしょう?

陰陽道の歴史から見ると、やっぱりこの時代でなければいけなかったのかな? と思えてきますよ。

朝廷の正式な機関として、実は明治時代まであった陰陽寮

陰陽寮は、明治時代まで朝廷の正式な機関でした。暦、天文観測、お祓いを行っていました。

鬼殺隊のように刀を振り回すことはしませんが、平安時代は悪鬼や邪霊を都に入れないために、お寺で加持祈祷が行われたり、呪詛や怨霊などの災いを除くために、陰陽師がお祓いをしたりしていました。

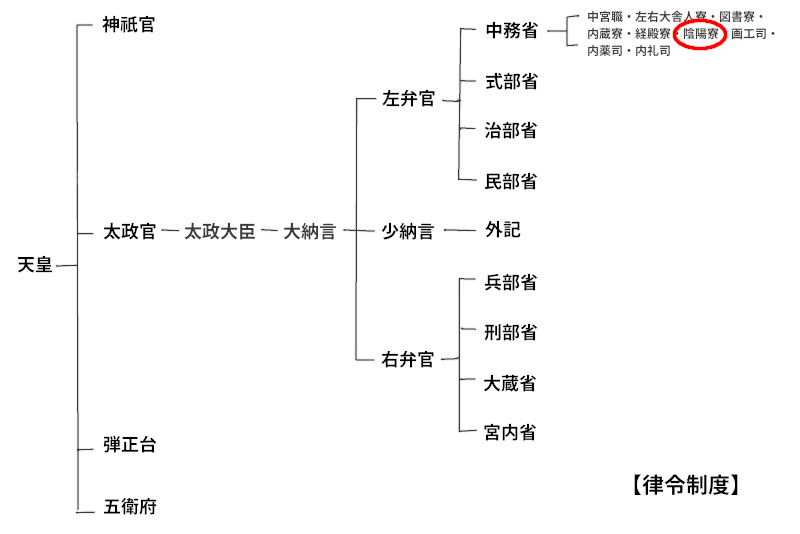

特に陰陽道は、日本の律令制度に属する正式な機関に入っていました。

7世紀後半~8世紀初頭、唐の律令制度をお手本に日本にもこの制度が取り入れられたわけですが、このとき天武天皇により日本オリジナルの部署として、太史局(暦、天文、漏刻)と太卜署(卜占、方術)の2つの役所を合体させた陰陽寮が設置されているのです。

参考 諏訪春雄通信 43(2002.06.24 | 学習院大学 東洋文化研究所 アジア文化研究プロジェクト

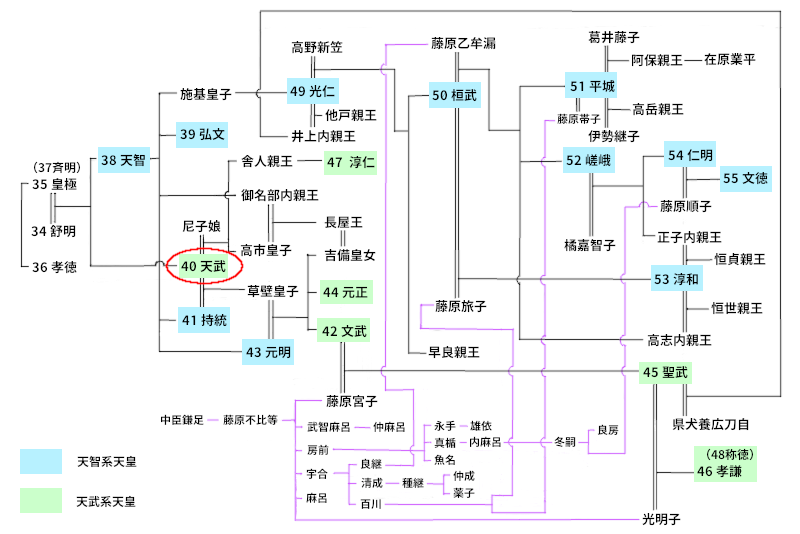

天武天皇は天智天皇の同母弟。下の図の赤丸で囲んだ、第40代天皇です。

組織図でいうと、中央管制の「中務省」に属する機関になります。この中には中宮職、左右大舎人寮、図書寮、内藏寮、縫殿寮、画工司、内薬局、内礼司といった部署があり、陰陽寮はこうした部署の一つです。

この陰陽寮は、陰陽師として鬼神を操る安倍晴明が関わっていたことでも有名ですよね。

安倍晴明以降も安倍氏は代々陰陽寮の仕事を担っていて、室町時代の有宣(ありのぶ)(1433年~1514年)の代になると、天皇から姓を賜って土御門家(つちみかどけ)と名前が変わります。

家学は天文道ですが、久脩(ひさなが)(1560年~1625年)の代になると、徳川家康から陰陽道宗家の認可を受けて、全国の陰陽師を統括するまでになります。

さらに時代が下って、泰福(やすとみ)の時代になると大きく勢力を伸ばし、陰陽寮を統括する「陰陽頭」の役職を独占するようになります。

幕末になると、同じ安倍氏の流れをくむ賀茂氏庶流の暦家・幸徳井家の没落もあって、陰陽、天文、暦と、陰陽寮のほとんどの役職を掌握していました。

そして、明治維新。

時代が変わったのを機に、当時の陰陽頭である晴雄(はるお)は、幕府の天文方を廃止するよう主張。朝廷より許されて、天文方に権限のあった暦算や頒暦も土御門家が担うことになります。

と、思いきや。

最初は天文学や暦法の価値を正しく認識していなかった新政府も、科学の基礎となる大切な学問だということに気がついて…。

ということで、晴雄が病で亡くなったのを機に、翌年の明治3年(1870年)、太政官制度廃止に伴って陰陽寮は廃止。

1つに統括してしまわずに、分散したままだったらもう少し粘れたかも… いや、無理か。

古い世代と新しい世代がちょうど移り変わっていく時代でした

鱗滝左近次は、陰陽寮があった古い世代。炭治郎は陰陽寮がない新しい世代。大正時代は、これらの世代が直接継承できる最後のタイミングでした。

※平均年齢は、厚生労働省 大臣官房統計情報部の第19回 生命表の「表2・完全生命表における平均余命の年次推移」を参考にしてます

炭治郎たちが鬼殺隊士として活躍した大正時代は、鱗滝さんや藤の家のお婆さん「ひさ」さんたちが属する、「陰陽寮が公式な組織として存在していた古い世代」から、炭治郎たちが属する「陰陽寮を廃止して西洋化を急ぐ新しい世代」へ移り変わっていく時代だったのでした。

慶応年間に鬼狩りを務めていたという鱗滝さんの年齢のことを考えると、炭治郎と出会って最終選別を突破するのは恐らく60~70歳代。世代から世代へ直接伝えることができる、最後のタイミングだったと言えそうです。

そういった時代背景を知って、改めて見てみると、無限列車に乗る前に善逸が言う「政府公認の組織じゃない」というセリフも、非公式ゆるキャラなどで感じる「勝手気まま」といったイメージとは少し違った意味合いが出てきます。

政府公認の組織じゃないからな、俺たち鬼殺隊。

災いを祓う陰陽道が、あっという間に公式の場から消えていく激変の時代を生きてきた藤の家のお婆さんの言葉も、古い世代から新しい世代へ掛ける言葉として見ると、重みを増して伝わってきます。

どのようなときでも、誇り高く生きてくださいませ。ご武運を。

ちなみに土御門家は、家督を継いだ晴榮(はれなが)が大学校(東京帝国大学の前身)の下に移管された天文暦道御用掛を務めているので、春雄が亡くなった後ももう少しだけ歴史の舞台に残っています。

とはいえ、すぐに天文暦道局は星学局に改組されてしまうので、明治3年10月には解任されて陰陽道宗家としてのすべての実権を失ってしまうのですが…。歴史的には陰陽寮と新政府が交差する瞬間があったみたいです。

「鬼滅の刃」連載スタート前に、読み切りで発表された「過狩り狩り」では、ボタンが2列になった詰め襟を着た警察の人らしい人物が最終選別を仕切っている様子が描かれているのですが、「過狩り狩り」の最終選別が「鬼滅の刃」の少し前の時代を描いているとしたら、こうした時代の移り変わりの中、一時的にも新政府が関わっていて、鬼殺隊の最終選別に警官が立ち会っていたのかも… なんて想像すると、ちょっと楽しいですよね(笑)(吾峠呼世晴 短編集 過狩り狩り)

それにしても、平安時代から続く陰陽寮でさえ姿を消してしまう激変の時代だというのに、「無惨を倒す」という目的のためなら一切やり方を変えず、どこまでも追いかけ続ける鬼殺隊は、無惨さまが言うように「あいつら、頭おかしい」(意訳)というのは、ちょっと当たっているのかもしれません(笑)(第21巻 181話)

土御門家(安倍家)の主なできごと

安倍晴明が取り分け有名ですが、土御門家(安倍家)は意外と古くから、そして近代史の重要ポイントにも絡んでくる人々みたいです。

そういえば甘露寺さんも刀鍛冶の里で「宮さん宮さん」(トンヤレ節)を歌っていましたが、何かヒントになっていそうですね。(第12巻 101話)

関連記事にリンクを貼っているので、よかったら覗いてみてくださいね。

| 当主の代数 | 名前 | 生没年 | できごと |

| 初代当主 | 阿倍倉梯麻呂(阿倍内麻呂) | ?~649年 | 孝元天皇の皇子大彦命を始祖とする。大化の改新(645年)後、最初の左大臣に。娘・小足媛は孝徳天皇の妃で有間皇子を生む。娘・橘媛は天智天皇の妃。 |

| 4代当主 | 阿倍嶋麻呂(安倍嶋麻呂) | ?~761年 | 孝謙天皇(称徳天皇)(718年~770年)は阿倍氏に養育される。 |

| 12代当主 | 安倍晴明 | ?~1005年 | 一条天皇の御代(986~1011年)、都で頻発する怪異を大江山の酒天童子のしわざと見抜く。 |

| 13代当主 | 安倍吉平 | 954~1026年 | 1005年11月 内裏焼亡。1006年4月~5月 吉平の兄弟・吉昌、超新星(おおかみ座)の観測。 |

| 14代当主 | 安倍時親 | ?~? | 1053年 鳳凰堂(平等院)建立。 |

| 17代当主 | 安倍泰親 | 1110~1183年 | 鳥羽上皇の寵姫・玉藻の前の正体(九尾の狐)を見抜く。 |

| 25代当主 | 安倍有世 | 1327~1405年 | 足利義満の信任を得て、陰陽師として初めて公卿の地位に昇る。 |

| 28代当主 | 土御門有宣 | 1433~1514年 | 正式に土御門家を名乗る。応仁の乱を避け、若狭へ下向。若狭は東軍の副将・武田信賢の守護国。 |

| 31代当主 | 土御門久脩 | 1560~1625年 | 若狭から京へ戻る。信長、秀吉と仕える。信長から、京暦から三島暦へ変えるよう圧力を受けるが本能寺の変で立ち消えとなる。秀次の切腹事件に連座して流罪に。多くの陰陽師が尾張に追放される。この尾張の陰陽師たちが、新吉原遊廓の建設に関わったと見られている。 |

| 35代当主 | 土御門泰福 | 1655~1717年 | 土御門神道を樹立する。かつて山崎闇斎の下でともに垂加神道を学んだ渋川春海(安井算哲)の上表する改暦案が優れていることを認め、上奏して「貞享暦」の名を賜る。 |

| 44代当主 | 土御門晴親 | 四女・土御門藤子は和宮親子内親王の乳母。徳川家茂への降嫁の際には共に江戸へ下り、奥女中・桃の井として仕える。明治元年、和宮の使者として徳川家存続のため奔走。朝廷から存続可能な条件を引き出す。官軍との和平交渉にも2度、関わっていて、その際は伊賀者が警備についている。 | |

| 45代当主 | 土御門晴雄 | 土御門家陰陽道の最後の当主。 |

参考 陰陽宗家安倍家 | 陰陽道の里 暦会館2ndCh

参考 土御門藤子のお墓が危ういらしい | 歴史的な謎・ミステリーの解明など様々なテーマの解決策保管庫 なんでも保管庫2

参考 史実の土御門藤子 | 松の間の床の間

参考 「吉原はこうしてつくられた」西まさる著

善逸の「政府公認の組織じゃないからな」という言葉には、蘆屋道満や藤原保昌のイメージも重なりそうです。

よかったらこちらの記事も覗いてみてくださいね。